此前的系列文章中,我们都在回顾半导体历史上的技术突围与跨越。现在让我们调转一下目光,望向同样波谲云诡的未来。

从半导体的发现,到晶体管材料的博弈、大规模集成电路走向产业化,可以发现从人类告别继电计算机,跨入电子计算机开始,七十多年来芯片技术的每一次进步都充斥着偶然性,甚至是市场零和博弈的结果。如果不使用A技术,B技术是否更好?可能很多时候,答案会永远封存在风中。

那么问题随之而来:既然今天的半导体规则充满了偶然性,那么我们所熟知的通过电流实现计算、通过晶体管操控电信号、通过二进制实现比特计算的模式,可能根本就不是人类实现计算的最佳方案?至少不是计算的终极选择?在整个半导体技术发展史上,能不能“绕路”实现性能更好的计算始终都是摆在桌面上的话题之一。在中美科技博弈的背景下,这个话题异常重要。

希望“绕过经典计算”,包含着两方面的动机。首先摩尔定律极限的不断逼近,让产业界隐约看到了计算的天花板。随着5nm芯片实现商业化,3nm甚至2nm提上日程,摩尔定律的物理瓶颈显然已经不远。让习惯了高速运转的半导体工业慢下来甚至停下来,其后果非常可怕。

另一方面,经典计算伴随着七十年的技术固化与全球产业链分配,已经客观成为了一种国家与地区之间的钳制手段。甚至半导体被认为和金融、军事一道,组成了美国与西方国家制约全球的三大利器。在中美贸易摩擦中,半导体底层技术很快成为了竞争焦点,也就是广为人知的所谓“卡脖子”。那么如果我们找到了一种方案,可以绕过经典计算,让全球回归同一起跑线,那么半导体这道枷锁岂不是瞬间归零?这种可能性,让“新计算”成为全球新一轮科技竞争中至关重要的战略因素。

让我们来看一看:绕过经典计算都有哪些路,而路的尽头又会不会只是几堵墙?

要计算,于是有了光

经典计算的核心,是用半导体元件完成的电子计算。而有一种自然介质,具有比电更好的信息通过效率,那就是光。

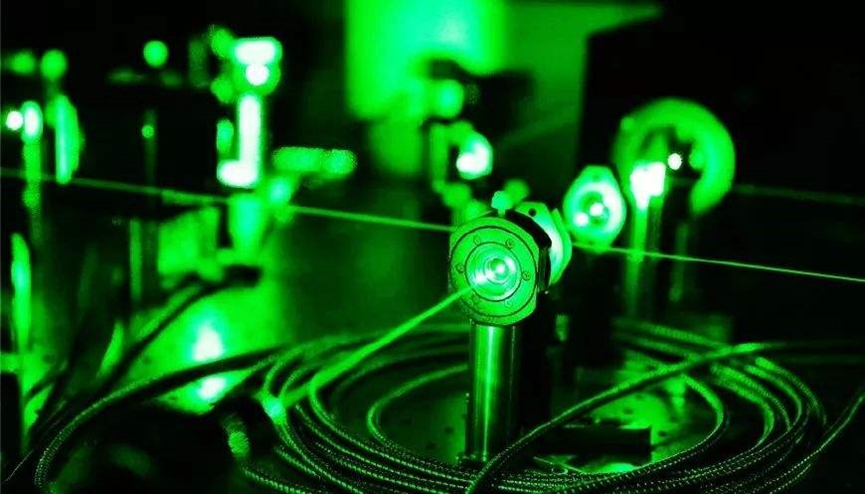

早在上世纪六十年代,用光的折射来表示信息,从而代替晶体管和电子计算就成为了一种学术构想。1969年,麻省理工学院开始了光子计算机研究课题。而直到1990年,著名的贝尔实验室造出了结合棱镜、透镜和激光器等元器件的全球首台光子计算机,才宣告光子计算走入了产业化阶段。

主流的光计算实现方案,是利用光的衍射和傅立叶变换原理来实现计算。在产业中倾向于依靠反射镜、透镜等元器件,改变激光的射入射出,从而实现不同的信息表达,完成用光子代替电子来实现计算。如果这个改变得已完成,计算产业需要的将不是高度精密的集成电路,而是以各种光导纤维、光学元件组成的集成光路。而光相比于电子来说,有两个计算领域的显著优势,一个是基于光传递可以更高速处理并行计算,再就是光计算将节省大量电能。

然而与经典计算相比,光计算也有着堪称“致命”的若干问题。比如说光的背景噪音非常复杂,很难实现纯度较高的光波过滤,这也让光计算难以执行复杂的计算任务。另一方面,把光学器件打造成集成光路,还面临着一系列的工程障碍。光学器件的微型化、工程耐受度、抗损失性,都缺乏有效的实践方案。换言之,光计算虽然经历了数十年的发展,但依旧处在“未来科技”的分组里,和脑机接口、基因存储等技术的地位类似。

虽然国内外已经有了一些光计算相关的企业,但这些公司的业务更多集中在对电子芯片的工艺改进,以及光学元器件的市场化上,距离真正意义上的光计算还有遥远的路程。相对来说,听上去更“玄虚”的量子计算,反而距离我们的生活更加接近。

似近还远的量子霸权

如今,“遇事不决,量子力学”已经成为了一句调侃。其起源似乎是很多文学影视作品里,一旦抛出一个很厉害又不好解释的技术,就冠以“量子XXX”,乃至社会中出现了“量子速读”“量子鉴宝”等奇怪的东西。

但是尝试将物质拆解到最小状态的量子,与计算产业的结合却并不是什么“玄秘”之事。量子计算经历了四十年的发展,已经成长为各科技大国、主流科技公司都在布局与大规模投入的技术类别。

在1982年,诺贝尔物理学奖得主、量子力学之父理查德·费曼,就在与物理学家保罗·贝尼奥夫的一系列学术探讨中,共同肯定了利用量子纠缠态进行计算的可能。随后,保罗·贝尼奥夫正式提出了“量子计算”概念。

所谓量子计算,主要是指利用量子的态叠加原理与量子相干原理完成的计算。计算过程中,粒子在进入量子状态后,能够用“超态”的上下两个方向的量子自旋来表示数值,从而完成计算任务。与经典计算相比,量子计算的最大特点是它能够进行强大的并行计算,根据理论设想,由几百个量子比特构成的量子计算机,可以同时进行数十亿次运算。其效率远远超过了今天人类计算能力的极限。

良好的产业愿景,以及摩尔定律极限的逼近,让各个国家与科技公司纷纷投入到量子计算的开发竞赛中来。而这次科技竞走的核心指标,就是谁能率先实现所谓“量子霸权”,即用所开发的量子计算系统,超越目前人类最好的算力设备。产学各界普遍认为,“量子霸权”的开启,将意味着量子计算时代真正到来。

为此,半导体产业史上那些重要公司纷纷加入了这场游戏。最早开发出量子计算机的,是一家专注于量子领域,名为D-Wave 的公司。他们在2011年推出了128比特的 D-Wave One 系统,被广泛认为是世界上第一个商品化的量子计算机。但它所使用的量子退火技术,实质上缺乏产业实践价值,更多是提供给科研机构的研究用品。

从2017年开始,新一轮量子霸权竞赛拉开了帷幕。这一年3月IBM 公布消息称,已经研发出了“支持50 个量子比特的计算机”。几个月之后,IBM的老对手英特尔宣布量产了 49 量子比特的计算芯片。到2018年3月,谷歌公布了名为Bristlecone的芯片,并宣称这款芯片可以支持72个量子比特的计算。谷歌相关团队负责人John Martinis在当时提出,Bristlecone已经可以支持超越所有经典计算的量子计算,并认为年内就会实现“量子霸权”。

然而从2019年到今天,虽然我们可以看到谷歌、IBM等公司陆续公布各种量子计算的计算机、编程框架,以及软件库,但毫无争议的量子霸权依旧没有实现。事实上,在谷歌的一些实验中,我们可以看到量子计算在一些特定任务上计算能力远远超过超级计算机,但在绝大多数任务中量子计算依旧不堪负用。

除了通用计算能力的欠缺外,量子计算的稳定控制也是制约其商业化的关键因素。量子计算中,虽然量子比特数的增加是计算能力的核心,但更重要的是要对量子纠缠实现足够长时间且状态稳定的控制。量子计算是极其不稳定的,任何干扰都会造成巨大的噪音。这就让量子纠偏变得非常重要。而且由于干扰噪音的影响,量子计算机要建立在绝对零度的低温环境中,这也给商业化带来了巨大的限制。

尽管如此,量子计算依旧可以被视作革新计算产业可能性最大的技术。在国内,科技巨头们也纷纷投入量子计算布局,阿里的量子电路模拟器“太章”,华为的量子计算软件云平台HiQ、百度的量子机器学习开源框架量桨,都具有鲜明的产业特色与技术创新能力。而更为大众所知的,是中国于2016年发射了“墨子”量子卫星。其背后的中国量子卫星首席科学家潘建伟院士及团队,屡屡让人们看到中国在量子计算领域的突破。

虽然从国家战略到产业链构成、人才培育,我们可以看到中国在量子计算领域取得了显著成果。但要客观看到在核心的量子计算硬件层面,中国量子计算产业还与全球几大科技公司拥有着相当长的距离。而即使是谷歌、IBM,D-wave,他们所展示的量子计算创新也还集中在实验室层面,距离商用还有遥远的距离。

目前的全球量子计算产业,随时可能有冒出令人振奋的消息,随时可能激发产业和资本的狂欢,但更可能很快归于平静。潮涨潮退之后,量子计算很大概率可以走出一个未来。而重点是,到那时中国计算产业会站在怎样的位置。

新材料的可能性

关于计算创新,还有另一条相对被看好的路线:用新材料取代硅基材料制作晶圆。

这个思路的出发点在于,硅作为计算材料的发现有着相当大的偶然性,那么或许还存在其他自然或人工材料,可以通过材料代替来打破摩尔定律的极限。硅的一大特点就是散热性不强,功耗相对较大,新半导体材料也被认为是解决计算能耗问题的根本方案之一。

在众多新半导体材料中,石墨烯是目前最受关注的一种。自从2004年英国曼彻斯特大学的两位科学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃消洛夫,从高定向热解石墨中剥离出石墨烯,这种材料的多方面价值就受到了广泛关注。作为半导体材料,石墨烯的特点是导电性极好,而且在理论上可以做到比硅晶圆更小,从而增强芯片的能效。而石墨烯最大的特点是产热很少,并且有着良好的导热性,被广泛应用在散热领域。这也是半导体材料急需的关键特性。

但问题是,目前高纯度的石墨烯提取还非常复杂,很难实现产业化生产。并且石墨烯本身非常脆弱,很难实现以其为材料的晶圆制造。在已经有的产业尝试中,良品率始终不尽如人意。或许只有适配石墨烯的半导体工艺与辅助材料工艺都得到大规模发展,石墨烯芯片才有真正的产业价值。

近几年,半导体产业开始逐渐认为碳基材料取代硅基材料是延续摩尔定律的关键。为此,众多科研机构开始沿着碳基的方向寻找半导体新材料。也有一些实验认为,新的无机化合物是解决芯片材料的关键。另一方面,在量子计算等新计算模式中,也必然需要与之相适配的芯片材料,这也让计算材料的更新,拥有比延续摩尔定律更长远的价值。

芯片陷阱

总体而言,新的计算模式、计算材料来绕道经典计算,在今天的产业现实中处在“有希望,但机会渺茫”的形态里。并且很容易发现,西方世界扎实的基础科学研究,让材料学、物理学、工程学等基础创新,以及相关人才培养依旧主要发生于欧美、日韩等发达国家。作为计算产业的后起之秀,弥补经典计算七十年的天堑已经非常困难,想要追赶基础科学领域的差距更是难上加难。

但是半导体与计算机的历史上,从来没有哪次创新和突破是容易的,恰恰也只有艰难的追赶才能筑起独属的壁垒。而在中国发展量子计算等新计算领域的过程中,我们会很容易在社交媒体上注意到这样一种声音:“不要发展这些,这都是美国的科技竞赛陷阱。做到最后只会劳民伤财。”

这种说法有道理吗?客观来看,科技竞赛变成科技陷阱的情况在历史上不乏例证。比如上世纪40年代,苏联与美国都在大力发展电子管计算机。而后美国产业链一举切换到了晶体管赛道,延续电子管发展模式的苏联吃了一个大亏;再有上世纪70-80年代,日本和美国共同发展新一代计算机和专家系统,日本提出了著名的“第五代计算机计划”。而后来美国产业链反而走向了微型机和家用电脑,举国之力发展的“第五代计算机”成为了日本经济泡沫破裂的诱因之一。

如果说,我们不需要担心绕路途中的“芯片陷阱”,那其实是一种无视历史的盲目乐观。但在谨慎之余,也绝不能陷入因噎废食的过度保守。从苏联到日本,我们可以发现半导体陷阱往往伴随着少数人的决策和缺乏产业竞争的培育环境。比如说苏联的计算工程始终面向备战,缺乏学术界、产业界与决策层的有效沟通;而日本的“第五代计算机”项目耗费了过长的开发成本与开发时间。在一种举国狂欢的真空氛围里,缺乏项目周围的商业竞争与产业检验。而美国在两次竞赛中的成功,都不是政府机构设置了阴谋。而是科学家的技术突破,或者某个公司在纯市场行为中的创新,自然淘汰了不合理的产业路线。

因此来看,想要在创新与探索之路上避开“芯片陷阱”,需要让计算产业在三个环境因素的辅助下发展:

1、有效的全球化沟通与协作机制,避免产业链割裂带来方向性困局。

2、创造包容自由富有活力的科研环境,容许失败,甚至允许浪费和试错,允许天才式的创新。在半导体历史上,往往一个天才的想法将颠覆一个时代。

3、用有效的商业竞争和开放的市场环境、开发生态来证明产业路线的生存活力,而不是用少数人的判断来指导方向,避免陷入越走路越窄的恶性循环。

不久之前,美国共和党参议员汤姆·科顿说了一句无比刷新三观的话。他说:“中国留学生可以来学莎士比亚,他们不需要来美国学习量子计算和人工智能。”

面对这种态度,与其敲击键盘骂回去,不如好好把量子计算学个明白。总之还是加油吧,那些山之彼岸,海之尽头的新计算之路,即使走到最后都是墙,也希望让我们自己去触摸一下墙的质感。墙撞多了,可能就找到路了。

为了有一天,我们能欢迎美国学生来中国学习莎士比亚和量子计算。